从占领世界到走向灭绝 ——浅论西方插图传统中的“地图怪物”

摘要:在西方插图传统中,长期存在一种特殊的插图类型——“地图怪物”式插图。虽然时至今日,地图怪物早已在主流地图上绝迹,但在中世纪至文艺复兴时期的西方古地图上,它曾是最为常见的一种插图元素,常常出现在地图的各个角落。其实,无论从数量,还是对后世艺术的影响上来看,地图怪物都是西方插图史研究中绕不开的重要一环。地图怪物的出现与当时的宗教、文化息息相关,在西方文化中曾产生深远影响。可是由于其最终“灭绝”的现状,该邻域的研究价值被严重低估了。

关键词:地图,怪物,插图史,西方文化,宗教神学

一、引言

“地图怪物”式插图是中世纪至文艺复兴时期的西方古地图上较为常见的一种插图元素,其形象大多为凶恶丑陋的陆地猛兽、海怪或是畸形人类等超自然生物,常常出现在地图的各个角落。在现代人看来,这些地图怪物荒诞不经,因此与之相关的研究也不多,只有少数西方学者在近几年出版过几部关于“地图海怪”的论著,包括约瑟夫·尼格的《海怪:航行在最令人陶醉的地图上》[1]和切特·凡·杜泽的《中世纪和文艺复兴时期地图上的海怪》[2]。但“地图海怪”仅仅是地图怪物的冰山一角,就像切特·凡杜·泽所言“地图怪物的研究不仅在制图学史、艺术史和插图史方面值得重视,同时也有助于理解西方文明的世界观。”

关于地图怪物的作用,传统上认为其主要作用是填补空白、警示蛮荒,怪物究竟为何或绘制成什么模样并不重要,它只是表明“此处危险”的符号,可算是一种比较另类的地图语言。但约瑟夫·尼格作为神话动物专家,则从另一种视角提出了自己的看法,他认为这些地图怪物在制图者眼中应当是真实存在的生物,并不是无所谓样貌的填补空白或警示危险之物,反而可能是解读地图的关键因素。

传统观点看似合乎情理,但毕竟有点过于笼统,不能涵盖地图怪物贯穿中世纪和文艺复兴时期的漫长历史。而约瑟夫·尼格的观点仅仅建立在奥拉斯·马格努斯于1539年所绘制的《海洋地图》[3](图1)上,要代表所有地图怪物未免有以偏概全之嫌。何况从中世纪到文艺复兴时期的地图怪物并非一成不变,观其在地图上的出现数量、出现方位以及图旁注释等,可以发现地图怪物其实与当时的宗教、文化息息相关,可谓是紧随时代而变化。因此笔者认为在不同时期,地图怪物可分四个类型:地图中的关键元素、地图中的装饰图案、地图中的默认符号、地图中的制图习惯。

图1 《海洋地图》

二、 “地图怪物”式插图的四种类型

1. 地图中的关键元素:

中世纪是地图怪物当仁不让的摇篮,在当时最为流行的T-O地图中,各种地图怪物层出不穷,遍布于地图的各个角落。

例如《艾伯斯托夫世界地图》[4],环绕地图的水系中随处可见或大或小的奇怪鱼类,而在图中所绘的城堡附近也时常出现人与怪物相互搏斗的画面(图2)。而另一幅出自东正教《圣咏经》中的地图[5]展示出的大致情况也与前者相同,特别是在非洲区域的绘制上,两图更是体现出了惊人的一致——两幅地图的最右侧(正南方)均被分割成了许多小格,每一小格内均绘有身材奇异的畸形人类(图3、图4)。而这些畸形人类的出现,则是源于公元1世纪老普利尼在《博物史》[6]中的记述,“非洲多神奇部众,有尼格罗者(Nigroe),王只一目;有塞纳默吉者(Cynamolgi),颅作犬形;有阿塔巴提泰者(Artabatitae),四足而行。”如此种种,制图者把地图怪物绘制在地图上的目的,绝非用“填补空白、警示危险”便可以简单解释。在这些中世纪的地图上各大陆水系紊乱、比例失调,这种地图的地理性元素已经退居其次,为基督教宗教神学的影响所凌驾。

相比之下,从地图怪物在地图中所占据的画面比例、四周的文字说明和有据可考的文献来源看,制图者通过这些地图怪物所表达的信息并不比其他地图元素少。地图怪物甚至担当了介绍当地风土人情的媒介,并表达出了以中世纪教会为代表的西方主流文化对异教区域的价值评判。可以说,地图怪物在发端之初曾是重要的地图语言,是基督教宗教文化在地图上的体现,也是当时西方人的世界观的折射。

图2 《艾伯斯托夫世界地图》局部 图3 《圣咏经》中世界地图局部

图4 《艾伯斯托夫世界地图》局部

2. 地图中的装饰图案:

文艺复兴于15世纪末16世纪初在欧洲达到鼎盛。随着古希腊、古罗马的科学文化在西欧的再度复苏,此时的地图已经不复中世纪时的那种荒诞混乱。然而地图怪物的身影并未就此隐匿,在许多当时的地图上,地图怪物的形象反而变得更为华丽繁复。

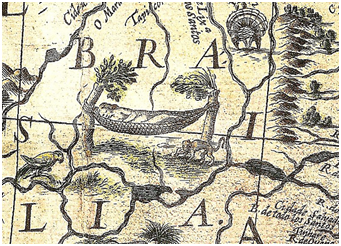

同时,地图怪物的功能也发生了一些显著变化。在维斯康提·马乔洛的《世界地图:自美洲东海岸至印度》[7]上,在非洲和中亚等多处空旷地带,出现了龙、独角兽、狮子、骆驼和大象的图案(图5)。不同于中世纪时地图怪物大多有图旁说明的特点,这张地图上的地图怪物基本是孤零零地出现,并没有配以任何旁注;而在“拥挤”的欧洲区域则没有地图怪物出现,由此可见地图怪物已经开始向填补空白的装饰图案转变。

图5 《世界地图:自美洲东海岸至印度》

3. 地图中的默认符号:

至文艺复兴中后期,地图怪物的装饰作用愈发凸显;而地图怪物的数量也不断减少,甚至完全没有怪物出现的地图也不少见。

以亚伯拉罕·奥特里斯的《寰宇全图》[8]为例,这本地图册中大部分地图并没有地图怪物出现,只有在一些有大块空白海洋的地图上,才会借用地图怪物来填补。比如原书第94页后的印度地图(包括东亚及太平洋,见图6),在太平洋东岸靠近蒂华纳的地方绘有鲸鱼,除了喷出双水柱外,与现实中的鲸鱼形象差别不大。而太平洋的中心出则画了两条美人鱼,应该与当时盛传的有水手目击美人鱼的谣言有关。哥伦布就曾记述过自己遇见美人鱼的经历,“在金河航行时,曾见三条美人鱼,高高跃出海面,但并非象人们描述的那么美丽……在几内亚的马内盖塔海岸也曾见过几次美人鱼”[9]。不论鲸鱼还是美人鱼,都是航海过程中的致命威胁。将这些怪物画在地图上,是在填补地图空白的同时向人们表达危险信号,体现了那时的人们对广阔的海洋和辽远的未知世界的神秘感和敬畏感。

图6 《寰宇全图》第94页后的印度地图

另外,在文艺复兴时期的世界地图上,制图者们往往会在非洲南部和南美洲,分别花上大象和鹦鹉以代表该该区域,马丁·瓦尔德泽米勒于1507年绘制的《瓦尔德塞弥勒地图》[10]就是如此(图8、图9)。这种在填补空白之余,把地图怪物用作危险警告符号或地域标识符号的绘制方法,一直到17世纪仍有所沿用,在乔安·布劳的《坤舆全图》[11](图10)上,仍可在南美洲找到猴子、鹦鹉和裸女等地图怪物组成的象征“处女地”的插图。

图8 《瓦尔德塞弥勒地图》第5幅局部 图9 《瓦尔德塞弥勒地图》第10幅

图10 《坤舆全图》局部

4. 地图中的制图习惯:

自文艺复兴晚期开始,地图怪物逐渐了退出地图画面,但在地图上的一些特殊角落,它们却又作为一种文化的承袭而被长期保留。16世纪下半叶,西方制图界流行以地图怪物来点缀地图的标题框。比如在费尔南多·阿尔瓦雷斯·赛科绘制的《葡萄牙地图》[12]的标题框上,就以兽头作为装饰(图11)。

一定程度上,地图怪物演变为西方地图的传统,作为一种制图习惯而得以传承。直至18世纪末,“怪物标题框”依旧是西方地图的常见形式。例如1720年《古阿拉伯地图》[13],直接将九个内部绘有形形色色的骆驼和神祇的圆圈串联构成地图标题框(图12);1730年《荷兰共和国地图》[14]的怪物边框则更为典型,是两头正在喷水的海龙(图13)。而1787年《美洲地图》[15],1800年《托博尔斯克省地图》[16]等地图上,依旧有怪物边框(图14、图15)。

图11 《葡萄牙地图》

图12 《古阿拉伯地图》局部 图13《荷兰共和国地图》局部

图14《美洲地图》局部 图15《托博尔斯克省地图》局部

如此种种不胜枚举,可以说,在文艺复兴晚期和文艺复兴结束后的200年里,地图怪物算得上是一个很有西方特色的制图习惯,在西方地图史中的影响非常深远。地图怪物甚至还成为了西方文化的一部分,并且在清末西学东渐的过程中被中国人所吸收,其具体反映就是谢缵泰刊于1898年7月的《时局全图》(图16)。

时至今日,西方依旧有以“地图怪物”为特色的地图集出版,如2012年出版的地图集《MAPS》[17](图17)。尽管《制图学的历史》一书反驳了“中世纪的制图术是文艺复兴时代制图术的先驱”这个观点[18]。但笔者认为,中世纪形成的地图插图的确对西方插图史产生了深远的影响,而且这种影响在地图怪物的演变和流传过程中很好地体现了出来。

图16 《时局全图》 图17 《MAPS》中的印度和英国地图(波兰语版)

三、“地图怪物”式插图的演变特点

地图怪物大致有两个演变特点,一是由陆地向海洋消退,二是由怪物向动物转变。《海洋地图》很好地展现了这两个特性,它根据当地天主教教会成员留下的草图绘制草图,是最早精确描绘斯堪的纳维亚半岛的地图之一。在这幅地图里,海洋中各种海怪遍布四方,且大多形象凶恶丑陋又极具神话色彩,海怪旁边更有沉没的帆船,表示航行受到威胁;陆地上的怪物形象则要写实得多,除了极北地区绘有比较怪异的类海象生物和食人龙外,其他大多为狼、狐狸、驯鹿等形象(图18)。

相比于中世纪时,地图怪物在陆地上展现的丰富样貌和在水中展现的单一形象,文艺复兴时期的地图怪物呈现出由陆地向海洋转移,并逐渐“动物化”的特点。这种变化趋势在《新绘匈牙利全图》[19]上得到了很好的印证(图19)。这幅地图的插画绘制风格与《海洋地图》相近,但却只见写实的人物和劳作与狩猎场景,全无半点怪物的影子,地图怪物已经被正常的人和动物取而代之。

图18 《海洋地图》局部

图19 《新绘匈牙利全图》局部

四、“地图怪物”式插图的形成原因

“中世纪地图上的怪物和神话生物,反映出当时人们对离奇而玄幻事物的狂热渴求。”鲁道夫·维特科夫尔认为,就是这种猎奇的文化心理促成了地图怪物的出现[20]。西方人对怪物的热衷可谓源远流长,甚至可以追溯到古希腊。古典时代发明出的大量神话生物,正是后来地图怪物的模版与雏形,在地图怪物中比较常见的半人马、半鸟人、半兽人等,实际上脱胎于古希腊神话中的喀戎、塞壬、萨梯等神话人物。

此外,基督教宗教神学对地图怪物的形成也起到了极大的推动。在中世纪,大部分的制图师都是修士,绘制地图基本是由教会掌控的工作。因为在二元政治的统治之下,教会掌握了大量的书籍和资料(包括西罗马帝国遗留下来的),同时教会也具备较大范围地了解世界的信息渠道、以及拥有制图知识的人员。要知道在遍地文盲的中世纪,神职人员绝对算得上高级知识分子,也只有他们才有能力绘制地图,而他们所绘制的地图则无可厚非的带上了宗教神学的色彩,比如在T-O地图的四方画出耶稣的头和四肢、根据圣经故事绘制插图(图20)等等。另一方面,修士们又对地图怪物展开探讨,疑惑于“半兽人”是否也由上帝创造,并把兽化的人种与异教徒相联系,甚至以此解释伊斯兰文明[21]。

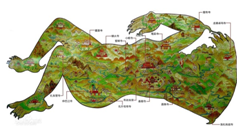

同时还有一个有趣的现象则是,地图怪物似乎和宗教联系紧密。除了在基督教影响下产生的西方地图怪物之外,绘满了大小寺庙的《西藏镇魔图》(图21)、耆那教的《人界图》[22](图22)等与宗教有关的地图上也有怪物图案。而在不受宗教影响的中国古地图中,却几乎见不到地图怪物的身影。

图20 《艾伯斯托夫世界地图》局部

图21 《西藏镇魔图》 图22 《人界图》局部

五、结语

“地图怪物”在西方插图史、乃至整个西方文化中都具有悠久的历史,它揉杂了希腊神话、基督教神学、文艺复兴、新航路开辟所带来的多重因子,并逐渐融入西方传统,形成了独特的文化现象,对西方文明的世界观产生了深远影响。对“地图怪物”式插图的研究,特别是这一数量众多而类型特殊的插图从大量出现到完全废止的历史,有助于理解中世纪以来西方的文化传承脉络,其在插图史研究中的地位和价值不应被小视。

参考文献:

[1] J. B. Harley and David Woodward eds., The History of Cartography, 3 vols., The University of Chicago Press, 1987.

[2] Rudolf Wittkower, “Marvels of the East: A Study in the History of Monsters”, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, 5. 1942.

[3] Joseph Nigg, A Voyage Around the World’s Most Beguiling Map, The University of Chicago Press, 2013.

[4] Chet Van Duzer, Sea Monsters on Medieval and Renaissance Maps, The British Library Publishing Division, 2013.

[5] 孙家堃译,《哥伦布航海日记》,上海外语教育出版社,1987年12月。

[1] Joseph Nigg, A Voyage Around the World’s Most Beguiling Map, University of Chicago Press, 2013.

[2] Chet Van Duzer, Sea Monsters on Medieval and Renaissance Maps, The British Library Publishing Division, 2013.

[3] Olaus Magnus, Carta marina, 1539. 奥拉斯•马格努斯,瑞典地理学家兼历史学家,首位提出东北航道的人。该图绘制初衷是为了说明他自己的著作《瑞典人和汪达尔人的历史》(Historia de gentibus septentrionalibus),现藏于瑞典国家图书馆。

[4] Ebstorfer Weltkarte, Ebstorfer World Map, 13th century. 原图现已损毁。

[5] 《圣咏经》中的世界地图,约1265年。

[6] Pliny the Elder, Natural History.

[7] Vesconte Maggiolo, World chart: from eastern coasts of America to India, 1516. 维斯康提•马乔洛,意大利制图学家。

[8] Abraham Ortelius, Theatrum orbis terrarum, 1587. 亚伯拉罕•奥特里斯,弗兰德学者及地理学家。该地图集在 1570 年首次出版,其中共包含 53 幅地图,每幅地图均附有详细注释,被视为第一部真正具有现代意义的地图集。本文采用1587年法文版,现藏于帕拉丁- 莫瑞图斯博物馆。

[9] 《哥伦布航海日记》,孙家堃译,上海外语教育出版社,1987年12月,第132页(1493年,一月九日,星期三)。

[10] Martin Waldseemüller, Universalis Cosmographia, 1507. 马丁·瓦尔德泽米勒,德国制图师,首位用“亚美利加”命名美洲的人。该图共分12幅,现藏于国会图书馆。

[11] Joan Blaeu, Theatrum orbis terrarum, sive Atlas novus, 1645. 乔安•布劳,荷兰制师。

[12] Vernando Alvaro Secco, Portugalliae, 1560. 费尔南多·阿尔瓦雷斯·塞科,葡萄牙数学家与制图师。该图现藏于国会图书馆。

[13] Christoph Weigel, Arabiae Veteris Typus, 1720. 克里斯托夫·韦格尔,德国雕刻师、艺术品商人兼出版商。该图现藏于卡塔尔国家图书馆。

[14] Matthaeus Seutter, Belgium Foederatum auctius et emendatius, 1730。马修·索特尔,德国奥格斯堡刻版师和出版商。该图现藏于巴西国家图书馆。

[15] Elia Endasian, Ամերիկա ըստ նոր աշխարհագրական զննութեանց փոռագրեալ ի Վենետիկ ի Վանս Սրբոյն Ղազարու ի թուիս մերում, 1787. 埃利亚·恩达斯安,亚美尼亚神父。该图现藏于国会图书馆。

[16] Alexander Wilbrecht, Karta Tobol'skoi Gubernii iz 16 Uezdov, 1800. 亚历山大·威尔伯特,叶卡捷琳娜二世皇室内阁地理部成员。该图现藏于俄罗斯国家图书馆。

[17] http://www.behance.net/gallery/MAPS-a-journey-around-the-world-in-pictures/5287153

[18] David Woodward, “Chapter 18: Medieval Mappaemundi”, in J. B. Harley and David Woodward eds., The History of Cartography, 3 vols., University of Chicago Press, 1987, vol. 1, 291-94.

[19] Matthias Zündt, Nova totius Ungariae, 1567. 马提亚斯·扎特,纽伦堡刻版师、雕刻家和金匠。该图现藏于威斯康星大学密尔沃基分校图书馆。

[20] Rudolf Wittkower, “Marvels of the East: A Study in the History of Monsters”, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 5 (1942): 159-97, esp. 159.

[21] David Woodward, “Chapter 18: Medieval Mappaemundi”, The History of Cartography, vol.1, 330-42.

[22] Manusyaloka, 19th century. 该图现藏于国会图书馆。

下一篇:有些人,相遇即是幸运